A fronteira guarani

Escritor, tradutor e professor, Adalberto Müller nasceu na fronteira trilíngue do Brasil com o Paraguai: Ponta Porã/Pedro Juan Caballero. Aqui, ele reflete sobre a língua de seus ancestrais indígenas, o guarani, e suas fronteiras babélicas.

Por Adalberto Müller

Texto apresentado no encontro “Entre as línguas maternas, avoengas e oficiais”.

Registro do encontro "Entre as línguas maternas, avoengas e oficiais"

“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”, as fronteiras da minha língua significam ou delimitam as fronteiras do meu mundo, assim reza uma das mais conhecidas frases de Wittgenstein, frase tão repetida que se transformou em uma espécie de bordão acadêmico (ou, no pior dos casos, num chavão). Essa frase, contudo, sempre me afetou de um modo particular e insólito. Pois nasci numa fronteira trilíngue, em Ponta Porã, Brasil, fronteira com Pedro Juan Caballero, Paraguai. Trata-se de uma fronteira seca, ou seja, sem rio ou outro acidente geográfico, e a linha que divide os dois países é apenas o que se chama tecnicamente de uma linha imaginária: no mais das vezes é uma rua, e às vezes é um campo aberto, uma terra de ninguém, onde sempre prosperaram atividades ilegais como o contrabando – de gado, de café, de uísque, e, mais recentemente, de armas e entorpecentes. Uma fronteira violenta, da qual tanto restam memórias boas como dolorosas: “toda memória é um rastro de lágrimas”, lê-se numa cartela de 2046, de Wong Kar-Wai. Nessa fronteira, além do português e do castelhano, o guarani, essa língua ancestral, também é idioma oficial.

Embora fosse a língua da minha mãe (che sy), da minha família materna, e também dos meus ancestrais indígenas (na verdade, de uma bisavó indígena), fui educado em português do Brasil, de modo que a minha língua materna oficial não é a língua da minha mãe. Não falarei aqui sobre a minha outra língua ancestral, do lado paterno, o alemão boirisch. Quanto ao castelhano, sempre foi a minha língua materna não-oficial, uma vez que, apesar de falar desde pequeno, nunca estudei formalmente o idioma de Cervantes; talvez tenha praticado e pratique o idioma de Roa Bastos e de Gabriel Casaccia. Mais do que o idioma de Cervantes ou de Roa, era a língua das polcas e guarânias que meu pai ouvia no rádio, mas sobretudo era a língua com a qual me comunicava com a minha avó, com meus tios e com meus primos, além dos amigos de infância e adolescência, uma língua misturada de espanhol e guarani. Há frases da minha avó, a minha agüelita Ángela Guerrero, que sempre me sobem à memória, como esta: “¡Niño, háke el caraguatá!” Era nas tardes macias de uma pequena casa de táboas verticais sem pintura, com forro apenas no estreito quarto de dormir, e cozinha de chão batido, que a agüela preparava meu mbeju com mate cocido, que hoje tanto me sabe na memória. Pois era com ela que minha mãe me deixava depois de passar as manhãs na escola Batista, do lado do Brasil. “¡Niño, háke el caraguatá!”, me dizia minha vó, quando eu me aproximava das folhas cortantes do caraguatá, essa espécie de abacaxi selvagem que no Rio de Janeiro se chama gragoatá, e no nordeste, caroatá. É curioso que hoje seja professor e dê aulas no Campus Gragoatá da UFF, em Niterói. Há coisas no mundo hoje que me cortam mais do que os espinhos do caraguatá. E cortam fundo.

Do guarani, tive alguns rudimentos desde a infância. Lembro-me de que muito cedo, além das formas de xingamento e do baixo calão, aprendi o caráter poético dessa língua, ou seja, o seu caráter de homologia do signo que nomeia com a coisa nomeada, pois os seus falantes gostam de saborear a forma e o sentido das palavras quando platican, ou proseiam. Uma delas, de que nunca me esqueço, é o nome de uma localidade chamada Itapopo, próxima à serra de Cerro Corá. Localizado na curva de uma montanha, o local provavelmente ganhou esse nome porque lá as pedras rolam ou saltam: morfologicamente, ita, pedra (que aparece em nomes como Itaipu), é modificada pelo verbo -popo, que significa saltar. Como esse verbo é claramente onomatopaico, a associação verbivocovisual da “pedra que salta” se torna evidente para quem pronuncia a palavra. Em tradução literal, é uma rolling stone! Há outros casos mais curiosos, como a palavra tata, que significa fogo, e que provém, segundo um guaranista alemão, do ruído de duas pedras em fricção (ta, ta). Para um cratiliano confesso como eu, tradutor de Francis Ponge, essas etimologias, mesmo que aparentemente falsas, sempre encantam. Não é isso que Ponge faz em “Le Cageot” ou em “L’huître”, tentando abolir a arbitrariedade do signo com feitiços etimológicos e fetiches gráfico-sonoros? À poesia e ao sexo, nunca é demais algum fetiche, creio.

Apenas depois estudar bem uma meia dúzia de línguas indo-europeias (como o francês, o alemão e um pouquinhozinho de russo), retornei ao guarani paraguaio, e daí, a idiomas indígenas como o guarani Kaiowá e o guarani Mbyá. Como gramático comparatista amador, entendi que essas línguas podem ser tão próximas como o francês e o italiano, e também me davam acesso outras línguas da família tupi-guarani, como o tupi e o nheengatu. Mais recentemente, ando flertando com o Guajajara/Tenetehar, que é falado no centro do Maranhão. Em Guajajara/Tenetehar, pedra também se diz itá, mas em muitas palavras onde o guarani usa o ñ e o e nasal, como em ñe’ẽ ( língua, fala); o Guajajara usa o z, e a nasal alongada -eng do tupi, e língua é ze’eng.

Se levasse a sério a frase de Wittgenstein sobre a ze’eng , então, será que eu viveria em três mundos? O pior (ou melhor) é que, além desses três idiomas, falam-se na fronteira ainda alguns dialetos misturados (ou créoles): primeiramente o jopara, bastante conhecido e usado em todo o Paraguai, que resulta da mistura do castelhano e do guarani, ou do brasiguaio, uma mistura pouco estudada português, do castelhano e do guarani (como em: “E aí, chera’á, tranquilopá?”, algo como “E então, cara, tudo bem?”). Isso sem contar o Portuñol Selvagem, do meu conterrâneo e amigo Douglas Diegues.

A fronteira é tão bélica quanto babélica.

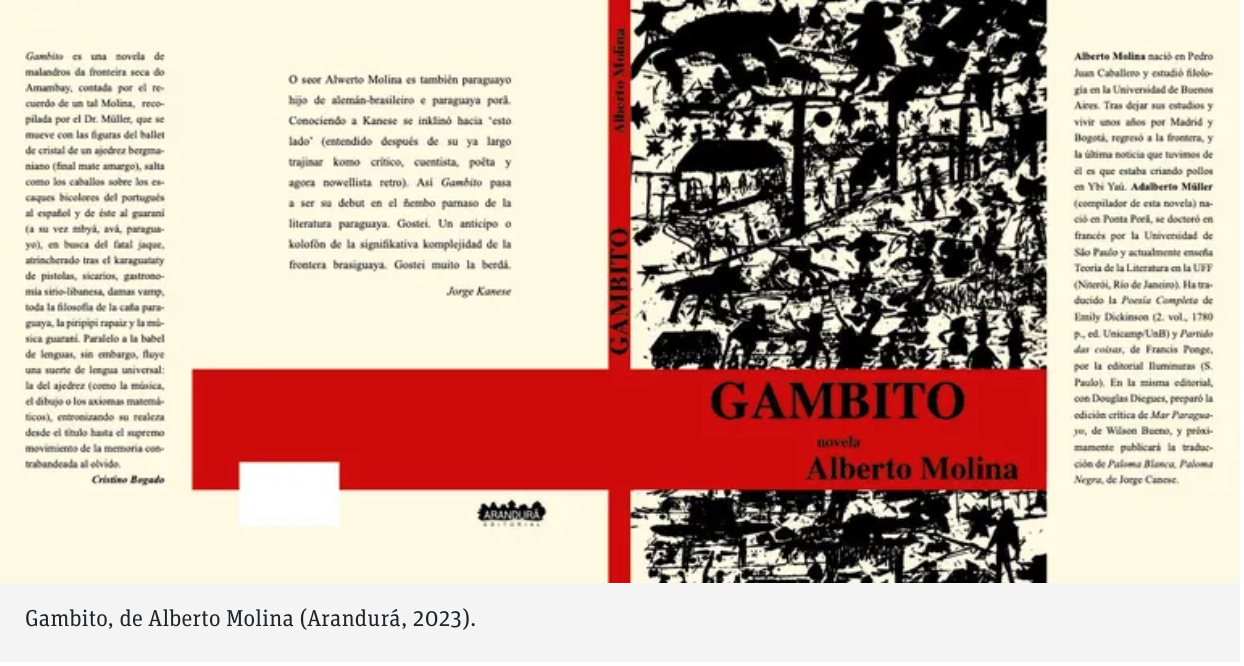

Recentemente publiquei no Paraguai um romance que explora esse ambiente bélico-babélico, violento e multilinguístico, chamado Gambito (Arandurã, 2023). O romance policial, ou novela de gângster, é ambientado em Pedro Juan Caballero nos anos 1960, quando o contrabando de mercadorias se limitava ao café (que vinha do Brasil ilegalmente, passava pelo Paraguai e voltava ao Brasil como café paraguaio) e ao uísque escocês (que vinha da Europa ao Paraguai pelo Porto de Paranaguá ou por Buenos Aires, entrava pela fronteira e acabava nos bares de Copacabana, segundo me contavam). É nesse ambiente que se localizam os protagonistas: Chino (Caslisto Guerrero), de origem indígena, é o guarda costas de um certo Agustín Molina (vulgo Papito), um pequeno contrabandista e agiota da fronteira, que, além de letrado, é um exímio enxadrista. O romance foi escrito em castelhano, mas num castelhano selvagem, marcado pelo dialeto brasiguaio, e também usando características de contaminação que o idioma espanhol sofre do guarani, o jopara, e que é falado hoje nas ruas de Assunção ou em Buenos Aires, onde mora quase um milhão de imigrantes paraguaios.

Transcrevo aqui um trecho de Gambito. Nesta cena, o Chino está em sua casa, no lado do Paraguay, como se diz por lá, esperando por Papito, para irem buscar um carregamento de uísque na antiga rodoviária de Pedro Juan Caballero. Sublinho aqui, propositalmente, as palavras e expressões em guarani, em jopara ou em brasiguaio:

En el transistor del vecino se oía todavía la voz del presentador de la Radio Mborucuya Zeta Pe Quince y las novelas cubanas de antes de Fidel. Y otra vez a las seis en punto venía el vecino con su transistor y venía otra vez el presentador de Radio Mborucuya Zeta Pe Quince, entrambos en competencia con los gallos. A Calisto no le gustaban mucho los gallos, pero tenía odio al vecino porcino, que pegaba a las hijas con crueldad y con corriente de acero. La niña flaquita, ainchejáranga, ya estaba retorcida y estropeada como quebracho, de tanto golpe que se le daba el padre. Sin embargo, Calisto no podía hacer nada, él ko no iba a meterse en la vida ajena: un día se dispara un arma por un descuido o por un desliz del dedo en el gatillo, y adiós vecino kurepi. Así de sencillo. Pero no le iba a molestar a la vieja, porque a la che sy no le gustaba para nada la violencia. Cuando miró otra vez el reloj, el rugido del motor de la camioneta ya se escuchaba a lo lejos-mombyry, venía del centro de la ciudad –era Agustín. Así decían del Papito, luego, que era murciélago-mbopi:

“¿Ké tao, Chino?”

“Tranquilo nomás... iporã, ¿ha nde?”, le contestaba con la misma pregunta Calisto, para alargar la charla, pero así entró en la camioneta, Agustín ya estaba acelerando, que no estaba para charlas, ni largas ni cortas. ¡Qué brutal que era este Agustín! Siguieron el rumbo de la estación de autobuses, hacia la laguna Punta Porã, cerca de la cancha de basquetbol. Por la laguna se podía escuchar el curu-curu-curu de los anuros, los sapos-kururu, cancioneros que abultan sus gargantas como tenores de opera bufa, feos bufones embrujados de amor por los faroles. Sin embargo, decían los mismos nombres de siempre en el lodo-tuju, como si fueran gente importante.

Além de usar diretamente palavras do guarani, sempre antecedendo-as da sua “tradução” (lejos-mombyry; murciélago-mbopi; lodo-tuju), valho-me também de misturas como “la che sy” (= su madre) ou interjeições do guarani sem traduzi-las, como ainchejáranga, que quer dizer mais ou menos “ai, coitadinha!”; ou a partícula modalizadora “ko” (abreviação de “niko”), muito usada na língua falada no Paraguai, que serve para reforçar uma afirmação: “el ko no iba a meterse en la vida ajena” equivale mais ou menos a “ele não ia se meter mesmo com a vida alheia”. Em outros momentos, deixo falar o brasiguaio, que frequentemente traduz expressões idiomáticas do português para o espanhol de forma literal: “Asi de sencillo” equivale ao nosso “simples assim”. Pouco antes se lia a palavra kurepi, que significa porco, mas é próximo de uma forma depreciativa de referir-se aos argentinos (curepí, porque os soldados usavam botas de couro de porco na Guerra da Tríplice Aliança). Em alguns casos me dou ao prazer de brincar com certas palavras conhecidas do guarani, que remetem a palavras conhecidas no Brasil, como na frase “por la laguna se podía escuchar el curu-curu-curu de los anuros, los sapos-kururu, cancioneros”. Além de assinalar que sapo se diz kururu em guarani, estou pensando no leitor brasileiro, que canta a canção “sapo cururu na beira do rio” sem saber que cururu é efetivamente uma palavra guarani. Nessa mesma frase, aliás, me divirto citando subrepticiamente um poema de Emily Dickinson (“I’m Nobody! Are you Nobody too?”).

Por mais que a linguagem pareça esotérica, vanguardista, creio que se trata de uma linguagem que meus parentes fronteiriços entendem bem, e é provavelmente pensando mais neles que eu escrevo. Apesar de ser um fervoroso admirador de Cervantes, não é na língua de Cervantes que escrevo, mas antes numa língua falada entre o Paraguai e o Brasil hoje, uma língua tríplice ou múltipla, que para mim tem muitas dimensões. Sobretudo porque a situação de multilinguismo da fronteira Brasil/Paraguai é bem diferente das situações europeias de multilinguismo, porque ela inclui (como na fronteira México/EUA) a dimensão de uma língua não-ocidental, de uma língua indígena, o guarani. Uma língua que está além do Ocidente e do Oriente. Ou num “oriente ao oriente do oriente”.

Desde pequeno convivi com os sons do guarani, essa língua ancestral que, embora domesticada pelos Jesuítas e pelos gramáticos e acadêmicos, ainda guarda notáveis diferenças das línguas europeias. E essas diferenças se fazem sentir desde a sua estrutura morfossintática complexa até as formas de se comunicar com o mundo não-humano. É o que podemos ver nos guahu dos Guarani Kaiowá, uma etnia que habita um território que hoje está exatamente na faixa de fronteira entre o MS (Brasil) e o Departamento de Amambay (PY). Muitos dos rezos e cantos rituais dos Kaiowá foram compilados recentemente nessa obra prima que é Ñe’ẽ Tee Rekove = Palavra Verdadeira Viva, dos pajés Kaiowá Valdomiro Flores e Teresa Amarília flores, uma importantíssima edição preparada por Luciana de Oliveira, que contou com a colaboração diversos tradutores Kaiowá de Gaiviry, Mato Grosso do Sul. Acrescento a minha tradução, que é uma tentativa de trazer para a língua portuguesa não apenas os aspectos semânticos do texto – sem dúvida os mais importantes – mas também aspectos rítmicos:

YNAMBU GUAHU ARAKUEGUA

Oñe’ẽ ynambuju oñe’ẽ ynambuju.

Ereñupag̃ua varovake,

Ereñupag̃ua varovake.

Ambopu ambopu che remimby.

Ambopu ambopu che remimby ñe’ẽngatu.

GUAHU DA PERDIZ QUE SE CANTA DURANTE O DIA

Canta o perdiz luminoso canta o perdiz luminoso.

Se movimenta pelo campo sempre em frente,

Se movimenta pelo campo sempre em frente.

Faço soar soar minha flauta sagrada.

Faço soar soar a palavra sem fim de minha flauta sagrada.

GUAHU DO INHAMBU DIURNO

Canta canta o inhambu nhambu

Ande ande pelo campo à frente

Ande ande pelo campo à frente

Soo soo o meu flautim

Soo soo o meu flautim falante

Os guahu são cantos rituais voltados para processos coletivos ou individuais de cura ou de reflexão, e muitos deles estão centrados em algum ser animal, que toma a voz do canto. Evidentemente, não se trata de descrever ou exaltar algum animal, mas de assumir, no transe xamânico, a ñe’ẽ, a alma-nome de um ser-animal, que fala dentro do pajé ou daquele/a que performa o canto durante o ritual dançado, musicado e cantado. Essa outra voz não é apenas a poesia no sentido estético ou político– como a poesia é para nós – mas no sentido pragmático: em certas situações existenciais, para agir segundo o teko porã (o bem viver, ou, como eu prefiro traduzir, o viver lindo), é preciso falar a partir de uma outra ñe’ẽ, ser uma outra alma-nome, como acontece aqui com esse pássaro inhambu – sem esquecer que as almas-nome dos guahus compreendem uma fauna extensa, que vai do tatu jaguaretê, da coruja ao macaco. Assim, neste guahu, o verbo que enuncia o canto é (o)ñe’ẽ, na terceira pessoa, pois no guarani todo substantivo pode ser um verbo, bastando acrescentar a desinência de pessoa no início e os afixos de aspecto e modo no meio e no final; é o que ocorre também com ambopu: a palavra pu, som (que vimos acima em Itaipu), recebe a desinência a- (1ª. pessoa singular) e o afixo medial -mbo-, que indica o aspecto de uma ação externa do sujeito sobre um objeto, faço soar. O objeto desse verbo é o falar bem (ou falar muito, ñe’ẽngatu) da mimby, a flauta ritual dos Kaiowá. A presença desse objeto ritual – cultural, portanto – abre no texto uma dimensão sociocósmica, uma inversão de valores segundo a qual a natureza (o inhambu) fala a língua da cultura (usando o mimby, a flauta ritual). Outro processo interessante nesse poema é a modulação de pessoas dentro da mesma voz: começa com a terceira pessoa, referencial, oñe’ẽ (ele fala, ele canta), passa para a segunda pessoa (atravessas o campo) e termina com a primeira pessoa (ambopu, eu faço soar). Essa modulação de pessoas verbais é perfeitamente coerente com a situação ritual, na qual as vozes humanas, animais e ancestrais, se confundem, se aproximam, e se harmonizam.

Como definir aqui então o caráter lírico desse texto? Certamente, definir lirismo implica, para nós, em delimitar uma subjetividade, que organiza um discurso em torno de uma identidade que é uma pessoa – um ego. A “poesia” Kaiowá parece ir na contramão disso: é um discurso lírico, sim, mas o seu lirismo reside numa confluência de identidades, numa fronteira múltipla de pessoas.

Ao trazer para a minha língua oficial – e para outras línguas, como o inglês – os cantos guahu dos Kaiowá, estou, de certa forma, voltando ao meu território, ao meu tekoha. Há muito tempo entendi que não sou indígena, como também não sou brasileiro, como também não sou paraguaio, como também não sou alemão (apesar de possuir um passaporte alemão, a partir de um “Staatsangehörigkeitsausweis” que afirma que meu pai era alemão!). Na verdade, o meu verdadeiro tekoha é a fronteira, é o lugar onde se cruzam muitas línguas, identidades e “fronteiras de mundo”, para retomar Wittgenstein. Eu sou a fronteira. Esse é o meu lugar de fala, e essa é a minha alma-nome: ñe’ẽ! Mas isso não é fácil, nem lindo, nem romântico, nem memorável. Pois fronteiriço é quem sabe desde pequeno a experiência da tradução e da intraduzibilidade dos mundos.

O fronteiriço é um estrangeiro em seu próprio país.

*

Texto a ser apresentado no encontro “Entre as línguas maternas, avoengas e oficiais”.

Adalberto Müller é escritor, tradutor e Professor Associado de teoria da literatura e do Programa de Pós Graduação em Estudos de Literatura da UFF. É doutor em Letras pela USP e pós-doutor pela Universidade de Yale. Traduziu obras de Walter Benjamin (Sobre o Conceito de História, 2020, com Márcio Seligmann-Silva), de Francis Ponge (Partido das Coisas, 2022 ed. Iluminuras) , e organizou e traduziu a primeira edição em língua portuguesa da Poesia Completa de Emily Dickinson (Editora da UnB e Editora Unicamp, 2. vol.) Preparou, com Douglas Diegues, a edição crítica de Mar Paraguayo (Iluminuras, 2022). Desde 2020 dedica-se ao estudo das línguas Guarani, Mbyá e Kaiowá, e atualmente desenvolve um projeto na FAPERJ (Cientista do Nosso Estado) sobre as relações da literatura brasileira com línguas e culturas tupi-guarani.